Не приговор

Текст: Хасмик Хованнисян

Редактура: Фёдор Корниенко

Фотографии: Фёдор Корниенко

[post_published]

[show_post_categories show=»category» hyperlink=»no» parent=»no»]«Язык не выдирать, челюсть не ломать». Говорим с Еленой Багдасарян, президентом благотворительного фонда «Дорога жизни», о том, почему людям с эпилепсией важно получать качественные препараты, обществу — развивать благотворительность, фондам — бороться с сетевыми мошенниками, а также о курице, полученной в подарок, о стигме и о том, как правильно помогать фондам.

23 минуты чтения

Дверь в уютный светлый кабинет в медицинском центре «Арабкир», который Елена временно занимает, то и дело распахивается, и в проём просовывается очередная голова посетителя с бумагами и вопросами к «доктору». Елена терпеливо отвечает, что она не доктор, просматривает бумаги и направляет в нужный кабинет.

Посетители поправку часто пропускают и так и говорят про неё — «та доктор, что без халата».

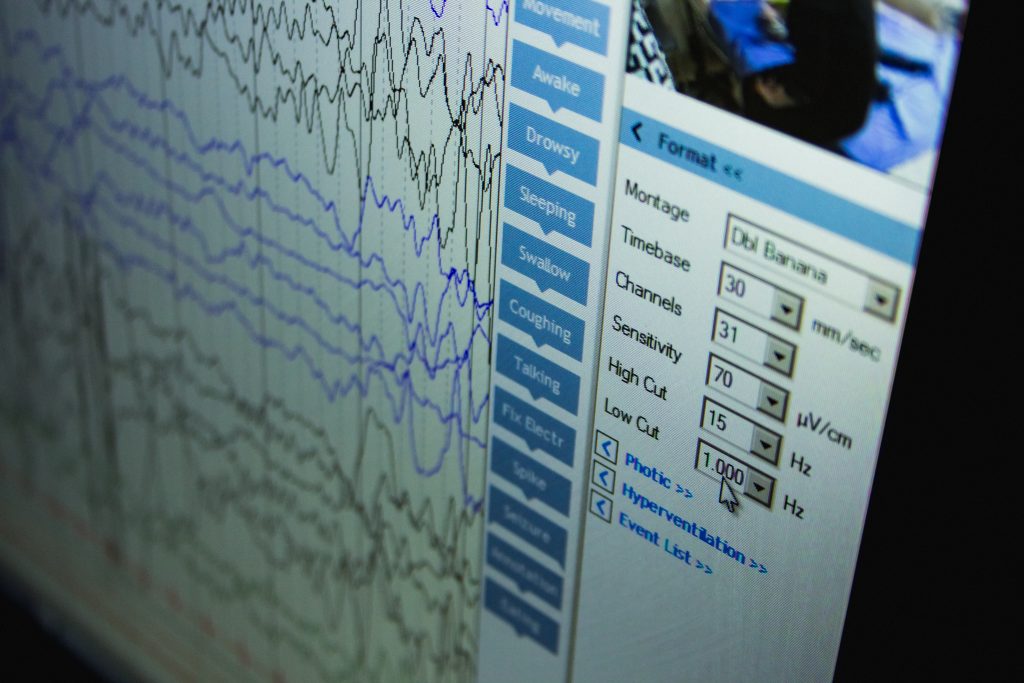

«Доктор без халата» заканчивает разбираться со стопкой детских историй болезни на столе, на ходу обсуждает некоторые из них с врачами и идёт в «энцефалографическую». В комнате в больничной коляске сидит худенькая девочка. Она в красивой зелёной шапочке с закреплёнными на ней электродами, которые улавливают электрические импульсы от клеток мозга и передают их на экран компьютера. Экран около двух часов будет транслировать непонятные мне линии, затем врач их расшифрует и получит информацию о состоянии ребёнка.

Перед коляской стоит мама. Она, как и дочь, в растерянности. Девятилетнюю девочку с приступом эпилепсии привезли в реанимацию пару дней назад, и она пока не очень понимает, что с ней случилось.

«Не переживай, — говорит Елена маме. — Будем надеяться, что больше не повторится. А если повторится, врачи у нас очень хорошие, есть всевозможные обследования, вместе придумаем, что делать». Не знаю, как у мамы ребёнка, но у меня появляется спокойствие от того, что Елена не сюсюкает и не заверяет, что всё непременно будет хорошо, но обещает, что будет рядом и поможет при любом раскладе.

Мы возвращаемся в кабинет и начинаем разговаривать, то и дело прерываясь на разнообразные больничные дела, звонки от родителей маленьких пациентов и никогда не прекращающийся стук в дверь.

— Вы помните самого первого ребёнка, которому помогли?

— Это было лет восемь назад. У меня самой за год до этого ребёнок заболел эпилепсией. Я пришла в больницу за результатами очередного обследования. Стою в очереди и вдруг замечаю, что в коридоре сидит мужчина и плачет.

Никогда не забуду его лицо, так страшно он плакал. Он рассказал, что у него маленькая дочка с эпилепсией, и ей нужен препарат «Кеппра», которого в стране нет. А мы, когда поняли, что «Кеппра» помогает сыну, всех друзей и родственников стали просить, чтобы они покупали и присылали пачками, чтобы никогда не оказаться в такой ситуации, что лекарства нет. Ну, я ему сказала: пойдёмте ко мне домой, я вам дам препарат.

Спустя какое-то время мне звонит Биайна Гагиковна [руководитель неврологического отделения «Арабкира»] и говорит: «Знаешь, он курицу привёз. Одну мне, другую — тебе». Представляете, человек не забыл, с севанской деревни, где жил, притащил что в хозяйстве было в знак благодарности?

Вот с этого ребёнка и началось. Потом я увидела женщину в аптеке, которая плакала и просила противосудорожное лекарство. Я ей дала свою визитку и стала помогать. Это вообще мистика какая-то — такие «случайные» встречи происходили и происходят постоянно.

Эта женщина в аптеке, будучи очень активной, стала передавать мой номер другим мамам, и однажды мы обнаружили, что наши запасы «Кеппры» исчерпаны. У нас был скандал с мужем — говорит, у тебя ребёнок больной, а ты всё раздала? (смеётся)

Дане, сыну, повезло — у него была доброкачественная миоклоническая эпилепсия, которая может проявиться с шести месяцев и обычно проходит в шесть лет. Но даже когда он выздоровел, друзья по инерции продолжали посылать лекарства, а я их не останавливала и передавала другим детям. Всё было стихийно, на уровне самодеятельности, никогда не думала, что это выльется во что-то профессиональное.

— А в какой момент возникла необходимость оформить эту деятельность как фонд?

— Фонд я хотела открыть давно. Но всё тянула, потому что это требует намного больше ресурсов и ответственности, чем когда ты просто помогаешь.

Раньше я помогала только лекарствами, обследований было немного. Средства мне никто не перечислял. Спонсорами были в основном мои друзья, которые покупали препарат или оплачивали ребёнку МРТ сканирование.

Полтора года назад я поняла, что всё, уже нужно открывать фонд, чтобы было больше возможностей помогать. Сейчас мы обеспечиваем детей с эпилепсией лекарствами, обследованиями, в том числе такими, которые проводят за границей, а также стараемся информировать про эпилепсию людей.

— Года три назад священник сказал знакомой, у которой сын с эпилепсией, что ребёнок одержим дьяволом, и взялся даже его изгонять. Почему при такой доступности информации к эпилепсии всё ещё относятся, как к чуме?

— Эпилепсии у нас действительно боятся, как проказы. Людям кажется, что они заразятся, а родителям — что кто-то узнает, начнутся разговоры. Часто родители предпочитают и детям не говорить о том, что у них эпилепсия: вдруг дочку замуж не возьмут или соседка сплетню развернёт.

Даже сейчас, когда я рассказываю мою историю, мне говорят: «Зачем? У вас же всё прошло, у тебя дочка есть, ей ещё замуж выйти надо». Я не знаю, как к такому относиться, если честно: смеяться или плакать.

Существует такой мощный стереотип, что дети с эпилепсией ненормальные, неизлечимые, психически больные. Между тем, эпилепсия — неврологическая, а не психическая болезнь, и в 70% случаев успешно лечится. Большая часть детей с эпилепсией ничем не отличается от сверстников и ведёт социально активный образ жизни, если их приступы купируются хорошими современными лекарствами. Они посещают школы, играют во дворе, и никто со стороны даже не скажет, что у ребёнка есть эпилепсия.

Многие даже в моём личном окружении и знать не хотят об эпилепсии. Людям кажется, что это никогда не коснётся ни их, ни их близких, потому что «у нас в роду все были нормальные».

Часто родители предпочитают и детям не говорить о том, что у них эпилепсия: вдруг дочку замуж не возьмут или соседка сплетню развернёт.

Между тем, мы — старая нация со множеством генетических мутаций, такие ходячие бомбы, которые могут взорваться в любой момент. Нужен лишь триггер, чтобы мутация превратилась в болезнь. Например, у моего ребёнка она скорее всего проявилась из-за внутриутробной гипоксии во время беременности.

Я очень хочу писать истории про детей, которым мы помогли, на фейсбучной странице фонда. Истории с хорошим концом, которые рассказывают о том, что эпилепсия — не приговор, где каждый поймёт, что своим отношением может такой конец организовать.

Когда я поделилась этой мыслью у себя на странице, посыпалось много комментариев от подписчиков, что они это читать не будут, у них нервная система очень лабильная. Я считаю, что об эпилепсии всё равно нужно говорить, потому что мифы рождаются именно от незнания. Кто-то будет беречь свою психику и не читать, а кто-то узнает, поменяет отношение, захочет помочь.

— Насколько вы сами девять лет назад были готовы услышать, что у вашего ребёнка эпилепсия?

— Я тоже была уверена, что эпилепсия существует где-то в параллельной вселенной и с нами случиться не может. Приступ у Дани начался во время купания. У него закатились глаза, челюсти свело, он посинел. Зрелище было страшное. Мне показалось, что он… просто умер. Кто-то из соседей вызвал скорую, его привезли в «Арабкир» в реанимацию. Мне сразу сказали: либо опухоль головного мозга, либо эпилепсия.

Мы сделали КТ. Затем поехали в Тбилиси на МРТ (в Армении его на тот момент не было). Нам сказали, что опухоли нет, но приступы продолжались. Мне приходилось снимать приступы на камеру, чтобы врач по характеру приступа смогла понять, какой это тип и назначить лечение. Только через год ему удалось поставить точный диагноз и подобрать схему.

Людям кажется, что это никогда не коснётся ни их, ни их близких, потому что «у нас в роду все были нормальные».

— Её подобрали местные врачи?

— Да. У нас потрясающие врачи, от Бога. Когда у Дани случился приступ, я сразу стала думать, что мне продать, чтобы увезти его за границу, связалась с заграничными врачами, и мне сказали — у вас есть Биайна Гагиковна Сухудян, которая даст фору любому заграничному врачу, идите к ней.

Потом мы подружились, и фонд я создала не только, чтобы заботиться о детях и их родителях, но также чтобы выразить свою благодарность врачам и хоть как-то облегчить их работу. Это врачи, которые борются за каждого ребёнка. Но как им лечить детей, если они не знают диагноза? Чтобы узнать диагноз, нужно пройти дорогущее обследование, а у родителей нет денег. Нет денег, они разворачиваются, уходят. Или врач назначает правильные препараты, а у родителей опять же нет средств, чтобы их приобрести, и ребёнок не получает лечения.

Нам новые и эффективные лекарства приходилось привозить из-за рубежа за бешеные деньги. [Зато когда] мы привезли из Америки «Кеппру», на следующий день приступы прекратились. Мы могли себе это позволить, а тысячи мам не могли.

— И что делали тогда с их детьми?

— Им назначали те лекарства, которые были доступны у нас. Какие-то были качественные и подходящие для лечения того или иного типа эпилепсии, например, «Депакин» (вальпроат), который считается классическим препаратом для контроля эпиприступов.

Но порой это были дешёвые и не очень эффективные препараты или индийские дженерики, которые проходили по тендеру и помогали далеко не всем. Качественных и современных антиэпилептических препаратов на тот момент в стране было мало. Те, кто имел возможность, всеми способами находили и привозили нужные детям препараты из-за рубежа.

Моему сыну, например, «Депакин» не подошёл, у него стали ухудшаться параметры печёночной деятельности, он отказывался от еды, а приступы тем временем не купировались. Пока мы не нашли «Кеппру», которую затем годами привозили из Америки, и «Суксилеп» — из Франции. На этой схеме мы добились ремиссии и забыли, что такое приступы. Но у нас была возможность эти дорогостоящие лекарства приобретать. У подавляющего большинства мам больных детей такой возможности не было.

Но как им лечить детей, если они не знают диагноза? Чтобы узнать диагноз, нужно пройти дорогущее обследование, а у родителей нет денег.

— Вы часто говорите «мамы», а не «родители».

— К сожалению, многие папы покидают семью, когда узнают про диагноз ребёнка. У нас не было дорогих препаратов в том числе и потому, что если привезти препарат за 150 евро, он же не окупится, ведь в Армении 70% мам [детей с эпилепсией] — это мамы-одиночки. Если за ребёнка с раком, например, борются оба родителя, то с неврологией мама, к сожалению, часто остаётся одна.

У папы зачастую срабатывает защитная реакция — какие генетические проблемы, вы что? Я — мужик, я — герой, я как бык здоров. Если ребёнок каждый день заставляет меня в этом сомневаться, то я пойду к другой женщине и рожу ещё одного, который будет здоров.

В моей практике мужчины даже не хотят сдавать генетический анализ, хотя часто причина бывает именно в отцовских генных мутациях. Если оказывается, что причина в маме, нередко начинаются обвинения в том, что она знала о своей проблеме, но скрыла.

Для того, чтобы не узнать, кто же «виноват», многие годами отрицают болезнь и не дают детям лекарства. У нас сейчас есть родители, которым мы готовы оплатить генетический анализ — и родителям, и ребёнку, а мама второй год не привозит кровь на анализ. Она боится узнать, что кто-то из них носитель. Часто именно после этих анализов семьи распадаются. Между тем, вместо того, чтобы искать виноватых, нужно сразу направить все силы на то, чтобы помочь ребёнку.

— Как нужно поддержать родителя, чтобы он помогал своему ребёнку и влиял на отношение общества к нему? Как сделать так, чтобы папы не уходили?

Справедливости ради нужно сказать, что уходят, конечно, не все папы. У нас есть замечательные папы, которые борются за своих детей, пока мамы пребывают в растерянности и не хотят ни признать факт болезни, ни заняться лечением. [Ещё] часто семьи распадаются из-за того, что мама и папа отчуждаются друг от друга. Бывает, что они борются вместе за выздоровление ребёнка и расходятся, когда тот он уже выздоровел. Потому что тяжело вспоминать об атмосфере, в которой ты жил.

Поэтому должны быть профессионалы, которые знали бы, как правильно оказать помощь. У нас службы психологической помощи родителям нет. Все стадии принятия болезни — отрицание, борьбу, смирение они проходят сами. Я мечтаю развить наш фонд до такой степени, чтобы изменить это. Кроме как поговорить с родителями, как мама, прошедшая через то же самое, я сама больше ничего не могу.

Не представляю, как можно выдержать без поддержки и не свихнуться. Постоянные приступы, ночи без сна, незнание, где найти лекарства и деньги на них, ещё и жить нужно, есть, одеваться. Работать пойти нельзя, потому что не на кого будет ребёнка оставить.

Часто именно после этих анализов семьи распадаются. Между тем, вместо того, чтобы искать виноватых, нужно сразу направить все силы на то, чтобы помочь ребёнку.

Мамам всегда приходится тяжелее всего, я считаю. Мне повезло, отец моего ребёнка разделил со мной все тяготы. Но даже при наличии няни и папы, когда у Дани случался приступ, все убегали в подъезд, и оставалась с ним я одна. Одной рукой я поддерживала Даню, другой держала телефонную трубку и звонила врачам, ещё и набирала диазепам в шприц (для ректального введения).

— А как вы тогда прошли все эти стадии?

— Сначала я себя вела, как многие мамы, которым сейчас говорю, что так не нужно делать: закрылась дома, ни с кем не общалась, оплакивала своё горе. Мне казалось, что со мной и моим ребенком этот сюр произойти не может, иногда хотелось исчезнуть.

После первого приступа, который длился больше десяти минут и сопровождался потерей сознания, Даня перестал говорить. Я тогда ничего не знала об эпилепсии, как эпиприступ выглядит и происходит. Это был классический генерализованный приступ, длительный, он ещё дважды повторился после.

При длительности приступа больше пяти минут ребёнка необходимо срочно доставить в больницу, иначе есть опасность наступления эпистатуса — постоянного чередования приступов с потерей сознания, остановкой дыхания, вплоть до комы и летального исхода. Нужно сделать всё, чтобы не допустить этого.

Не представляю, как можно выдержать без поддержки и не свихнуться.

«Кеппра» купировала у сына только большие приступы, а мелкие (которые могли перетечь в большой) у него случались каждый день в течении года, пока мы не подобрали правильную схему препаратов. Детям с одной и той же формой эпилепсии часто назначаются разные схемы лечения, нет универсального золотого стандарта, есть рекомендуемые препараты. У моего ребёнка это были «Кеппра» и «Суксилеп» — оба дорогие и оба отсутствовали в Армении («Суксилеп» отсутствует до сих пор).

Я боялась приступов и предпочитала отсиживаться дома, чтобы никто их не увидел. Мы даже квартиру купили в районе «Арабкира», чтобы быстро довезти его до больницы, если что. Приступ у Дани однажды случился в парке, и мы перестали туда ходить. Вокруг нас собрались люди и причитали. Я тогда просто впала в ступор от криков, шума и истерик и не могла сосредоточиться на ребёнке.

Меня очень поддерживала Биайна Гагиковна, которая в пять утра отвечала на мои звонки, когда у ребёнка случался приступ или мне казалось, что сейчас будет. Она меня выдернула, помогла не свихнуться.

Биайна Гагиковна сказала мне снимать приступы на камеру и ждать — через год она точно скажет, какая у него эпилепсия. Я её донимала вопросами, а что мне ещё делать, как ускорить этот процесс, потому что неопределённость убивает. С другой стороны, ты боишься определённости [тоже], она может быть не такой, как тебе хочется. До диагноза ты живёшь в подвешенном состоянии, после — становишься счастливым, если он хороший, и превращаешься в робота, запрограммированным ежедневно давать лекарства по схеме и периодически делать энцефалограмму.

— А если плохой?

— Я честно скажу: я не знаю, как бы я себя вела, если бы мне сказали, что мой ребёнок не вылечится. Я всегда теряюсь с родителями таких детей, не могу найти нужных слов, чувствую вину перед ними, хотя умом понимаю, что ни в чём не виновата.

У Дани была младенческая доброкачественная миоклоническая эпилепсия, которая началась в два с половиной года и полностью закончилась к шести годам. Даня пошёл в школу абсолютно здоровым, он отлично учится. Но долгое время после того, как дозировки лекарств снижали, а потом и вовсе отменили, я не могла поверить, что всё позади. И ещё пару лет на всякий случай носила их с собой и брала в поездки.

При длительности приступа больше пяти минут ребёнка необходимо срочно доставить в больницу, иначе есть опасность наступления эпистатуса.

Даже с нашим «хорошим» диагнозом было непросто. Мне очень помогла близкая подруга, которая была рядом — дневала и ночевала со мной в реанимации. Остальные друзья перестали общаться со мной тогда. Людям некомфортно со стороны. Они не знают, как себя вести. Вот ты была одна, и у тебя ребёнок был один, а сейчас ты — совершенно другая, и ребёнок у тебя другой, и заботы другие. И тебе не интересно, в каком клубе они были вчера и что слушали. А им неинтересно слушать про твои новые заботы.

— Сколько детей с эпилепсией зарегистрировано у нас в стране? Сколько из них являются подопечными «Дороги жизни», и по каким критериям вы их выбираете?

— Я сотрудничаю в основном с медицинским центром «Арабкир». Там единственное детское неврологическое отделение в стране, очень хорошо оснащённое. Но, естественно, я готова работать с любым врачом и помогать любому ребёнку, неважно в какой больнице он состоит на учёте.

В «Арабкире» около четырёх тысяч детей до восемнадцати лет (всего в стране зарегистрированных пять тысяч). Две с половиной из них — точно наши подопечные. У нас есть районы в Армении, где не зарегистрировано ни одного случая, но это не значит, что их нет, они просто не приезжают и не становятся на учёт. Кто-то опять-таки боится огласки. У многих родителей низкий уровень грамотности, осведомлённости и, я бы сказала, ответственности. У людей рождается больной ребёнок, а они отказываются сдать генетический анализ, ещё и продолжают рожать.

Направляют детей в наш фонд в основном врачи. Огромное спасибо врачам и ординаторам, которые пишут кейсы детей и передают мне, хотя для них это дополнительная работа. Стараемся в первую очередь помогать детям из многодетных семей, с матерями-одиночками, из районов. Я всегда с большим энтузиазмом помогаю родителям, которые борются за ребёнка. Я вижу, что им нужна эта подпитка. А подпитывать людей, которые уже сдались… у меня нет столько сил, чтобы в них вкладываться. Если сами родители не борются за своего ребёнка, как их этому научить?

Иногда я сажусь на приёмах и слушаю. Родители вообще не знают, кто я. Те, с кем уже работаем, сами передают друг другу мой телефон. Но мы осторожно рассказываем про фонд. С одной стороны, нам нужно, чтобы о нём знали. С другой — на меня такой наплыв родителей понесётся, а возможности наши пока ограничены.

Мы же не оказываем разовую помощь. Я стараюсь, чтобы все наши кейсы были минимум на полгода, чтобы родитель за это время успел собраться и подумать, что и как дальше делать самому. Это и препараты, и постоянные обследования в течении лечения, чтобы знать, насколько успешно лечение, что нужно менять. Есть родители, детей которых мы ведём годами, потому что они не в состоянии покупать лекарства.

— Пена у рта, судороги — картинка, которая сразу возникает перед глазами при слове эпилепсия. Что такое эпилепсия на самом деле, и как родителю понять, что пора идти к врачу?

— Эпилепсия — это повторяющиеся спонтанные одинаковые и кратковременные приступы, при которых повышается электрическая активность нейронов головного мозга. Приступы бывают очень разнообразны в своём проявлении и характере.

Такой, который продолжается несколько минут или дольше, с потерей сознания или судорогами, называется классическим генерализованным (когда возбуждаются и активизируются нейроны всего мозга). Тело при таком приступе сильно спазмируется, начинаются конвульсии, часто сопровождаемые рвотой, непроизвольным мочеиспусканием, ребёнок может закатывать глаза и издавать разные звуки. Но генерализованная форма эпилепсии может выражаться и бессудорожными приступами, например, при абсансах, когда ребёнок может просто «выключиться» на некоторое время, замереть, либо вздрогнуть при миоклониях.

На сегодняшний день известно около сорока различных форм эпилепсии и разных типов приступов, среди которых большую долю составляют приступы фокальной (очаговой) эпилепсии, когда затрагивается определённый участок мозга. В зависимости от того, где именно происходит возбуждение нейронов, приступы проявляются по-разному. Например, дёргается рука или нога, или часть лица. Иногда это галлюцинации в виде неприятных запахов, звуков, вспышек света и так далее.

Если сами родители не борются за своего ребёнка, как их этому научить?

Часто родители и окружающие не понимают, что это предмет для беспокойства, и, естественно, никаких мыслей о том, что это эпилепсия, у них поначалу не возникает. У многих детей случается один приступ, который может очень напугать родителя, но больше никогда не повториться. Если приступы и непонятные «отключения» повторяются, возникают спонтанно, но с периодичностью — это повод для посещения невролога, который в результате осмотра и сбора анамнеза определяется с дальнейшей диагностикой.

Причинами могут быть генетические мутации, связанные с тяжёлыми неврологическими синдромами, иммунологические и метаболические синдромы, структурные изменения головного мозга, травмы, инсульты и сосудистые заболевания мозга, инфекции — как внутриутробные, так и перенесённые.

— Кстати, про конвульсии у нас тоже есть стереотипы — силой раскрыть челюсти, засунуть ложку в рот, вытащить язык… Как на самом деле нужно помочь человеку, у которого приступ?

— Ничего не нужно вытаскивать, нужно повернуть человека набок, чтобы не захлебнулся собственной слюной или рвотными массами, положить под голову что-то мягкое. Человек во время приступа не чувствует боли и не осознаёт, что с ним происходит.

Язык не выдирать, миндалины не вырывать, челюсть не ломать. Приступы в основном самокупируемы. Если приступ длится дольше пяти минут, нужно обязательно вызвать «Скорую». Главное — не паниковать, не доставать мобильные телефоны и щёлкать, а помочь человеку, у которого приступ.

— Родителям нужно говорить в школе, что у ребёнка эпилепсия? Устраиваясь на работу, человеку нужно поставить руководство в известность про свой диагноз и есть ли работы, которые противопоказаны людям с эпилепсией?

— Родители должны ставить в известность медсестру, учителей руководство школы в целом, сообщать, что у ребенка эпилепсия. Многие всеми силами и возможными способами скрывают кажущуюся для них и будущего их ребёнка позорной «запись в медкарте», они её воспринимают, как ярлык.

Есть случаи, когда родители скрывают диагноз и от самого ребёнка, вместо того, чтобы объяснить ему про болезнь в деталях и рассказать о том, как следует себя вести, если ему станет плохо.

Я бы посоветовала в доступной форме рассказать и друзьям, чтобы они в случае приступа смогли правильно оказать помощь ребёнку. Почему родители, страдающие от стигматизации, дискриминации и стереотипного отношения к своим детям в обществе не пытаются собственным поведением его изменить? Потому что наше общество не готово адекватно воспринимать подобную информацию, сделать рестарт в своём восприятии окружающих. Но вода точит камень.

Также и при приёме на работу. Люди с эпилепсией скрывают свой диагноз, боясь не получить должность. Ведь на практике в большинстве случаев так и происходит, на самом же деле под запретом только виды деятельности, связанные с экстремальными условиями: вождение автомобиля в ряде стран, служба в полиции, пожарных частях, на охране важных объектов, работа с движущимися механизмами (конвейерное производство), химикатами, вблизи водоёмов, хирургия и тому подобное.

Эпилептологи не устают повторять: ни в каких особых ограничениях их пациенты, большинство из которых в период между приступами ничем не отличаются от здоровых людей, не нуждаются. Более того, часто приступы возникают как раз в период пассивного, расслабленного состояния. Тогда как умственная деятельность способствует снижению эпилептической активности.

— Какие методы диагностики и лечения доступны у нас, а какие нужно искать за рубежом? Что именно оплачивает фонд?

— Сначала в больнице делают КТ, энцефалограмму и МРТ, исключают всё, что можно. Обследования у нас не все бесплатные, но многие включены в госбюджет до восемнадцати лет. Однако квоты ограничены, и очереди детям приходится ждать месяцами.

Есть случаи, когда родители скрывают диагноз и от самого ребёнка, вместо того, чтобы объяснить ему про болезнь в деталях и о рассказать том, как следует себя вести, если ему станет плохо.

МРТ в Армении в основном полуторатесловая. Но во многих случаях она не показывает всю эпилептическую картину, и нам нужен трёхтесловый аппарат с EPI-режимом (эпилептологический протокол, применяющийся для визуализации небольших структурных патологий головного мозга) — он есть только в клинике «Астхик», и очередь по направлению там записана до июня.

Платное обследование стоит дорого. Поэтому в срочных случаях мы оплачиваем МРТ. Если МРТ показывает, что в голове есть эпилептический очаг, который можно удалить (то есть если он не рядом с моторной зоной, например, — тогда его нельзя трогать, иначе ребёнка может парализовать), ещё нужно подтвердить это на ПЭТ-КТ.

Это аппарат, который детально визуализирует эпилептический очаг для хирургов. Если удалить этот очаг, ребёнок забывает, что у него была эпилепсия. Аппарат ПЭТ-КТ у нас в стране есть, но не работает, не налажено производство изотопов. Сейчас посылаем ребёнка с родителем в Санкт-Петербург, в Институт Мозга Человека Бехтерева. Оплачиваем само обследование, билет и проживание.

Ещё с октября 24-часовой видеомониторинг ЭЭГ, который стоил очень дорого — 75 000 драм, включён в госбюджет. Причём происходит он на новейшем аппарате, которому нет аналогов. Рутинный [мониторинг] — по два, четыре, шесть часов — мы часто оплачиваем.

— Ещё вам удалось пробить лицензию на препараты, которые действительно помогают и не имеют сильных побочек, и даже включить некоторые в госбюджет.

— Мне удалось убедить минздрав в крайней необходимости ввоза и регистрации не имеющих аналогов противосудорожных препаратов. У меня получилось достучаться до них в вопросе невозможности участия в тендере неэффективных индийских дженериков, которые государство покупало по низкой цене.Было время, когда я ходила в министерство каждые два дня. Меня уже все знали.

Недавно увидела министра в «Арабкире», я год не могла записаться к нему — меня постоянно записывали к заместителям. Я его спросила: «Можно вы меня запишете к тому замминистру, которого вы через полгода не уволите?». Потому что все мои нервные клетки отмирают в общении с ними: не у всех медицинское образование, не все понимают, о чём ты вообще говоришь, не все хотят слушать, ты налаживаешь контакт, договариваешься о чём-то, в следующий раз приходишь, а он уж уволен.

Но в то же время в министерстве есть люди, готовые услышать и помочь, и я им очень благодарна. С прошлого года два важных препарата — «Депакин хроно» французского производства и российский «Летирам», аналог «Кеппры», предоставляются детям («Летирам» взрослым тоже) в рамках госбюджета.

У нас также получилось официально ввезти в Армению разовую партию ранее недоступного «Сабрила», незаменимого препарата, который используется при инфантильных спазмах и других видах эпилепсии. Наши родители провозили их либо контрабандой в чемоданах — я сама это делала неоднократно — либо приобретали на чёрном рынке. Сейчас препарат продаётся в аптеках, его стоимость по сравнению со стоимостью на чёрном рынке снизилась в несколько раз.

Получается, государство предоставляет один из нужных препаратов, например, а родители должны приобрести остальные, потому что работают они только в схеме. А препараты эти дорогие. Поэтому фонд помогает закупать их. Но нам, конечно, стало легче из-за того, что основные два дорогих и высокоэффективных препарата, о которых мы раньше не могли мечтать, уже выдаются бесплатно.

— А что становится с подопечными фонда, когда они достигают восемнадцатилетия? Переходят на более доступные, плохие лекарства?

— Это очень больной вопрос. Когда нашим подопечным исполняется восемнадцать, они переходят в медицинский центр «Эребуни», где диспансер им уже не предоставляет тех дорогих качественных препаратов и диагностических обследований, которые они у нас получали.

У нас есть парень, с которым мы прошли огромный путь. Ему сделали операцию, она прошла успешно, но ему ещё нужно принимать лекарства. Папа у него умер, мама не работает. Он уже переведён в «Эребуни», но мы продолжаем его вести. И в нескольких других случаях продолжаем. Однако это глобальная проблема, которая должна решиться на государственном уровне, всем помочь фонд не в состоянии.

— Вы говорили, что в 70% случаев приступы или полностью проходят, или купируются лекарствами. А чем препараты могут помочь в остальных, «безнадёжных» случаях?

— Этот вопрос мне часто задают и родители, и спонсоры. Каждый генерализованный приступ, который сопровождается потерей сознания, приводит к отключению мозга на определённое количество времени. Это ухудшает качество жизни, так как с каждым приступом у ребёнка может происходить угнетение функций головного мозга и нервной системы, что может сказаться на потере интеллектуальных, моторных навыков.

Каждый приступ может приводить к большому скачку назад в развитии: мы должны не допустить его, чтобы ребёнок мог ходить, говорить, есть, жевать, то есть сохранять функции, которые могут быть потеряны, если не помочь.

Не у всех медицинское образование, не все понимают, о чём ты вообще говоришь, не все хотят слушать, ты налаживаешь контакт, договариваешься о чём-то, в следующий раз приходишь, а он уж уволен.

— Как вы находите спонсоров? Как убеждаете людей, что помогать ребёнку с эпилепсией — это круто?

— А я просто рассказываю. Есть люди, которые впечатляются, а есть и такие — которые вообще не хотят вникать. На ребёнка с той же онкологией, которая всем понятна, в десять раз легче собрать деньги. На ребёнка с эпилепсией и вообще неврологией — тяжелее из-за стереотипов, которые установились в нашем обществе.

Я работаю по системе адресных пожертвований. Вот, например, есть случай ребёнка, которому нужно на шесть месяцев семьсот двадцать таблеток «Вигабатрина». Сумму, которая нужна на столько таблеток, я и буду просить у спонсора. Потом по этой сумме я ему принесу счёт-фактуру и все отчётные документы.

Это хорошо для спонсора, он понимает, что его помощь пошла конкретному ребёнку, всё прозрачно, но нехорошо для развития фонда, потому что мы не добавляем проценты на административные расходы — на мероприятия и маркетинг, на выплату зарплаты тому же бухгалтеру, чтобы я сама всем не занималась.

Наши спонсоры — в основном местные компании. Мы продуктивно сотрудничаем с несколькими ресторанами и магазинами. Очень редко делаю сборы, пишу фандрайзинговые посты только для друзей с последующей отчётностью — когда ну совсем уже денег нет. Тогда в основном помогают из диаспоры. Но этим тоже не нужно злоупотреблять.

— А какие кейсы цепляют спонсора чаще всего?

— Естественно, с хорошим концом. Держа в руках кейс ребёнка, которому он поможет деньгами и тот вылечится, и ребёнка, которому нужны те же деньги, чтобы «просто» иметь меньше приступов, спонсор обычно отдаст предпочтение первому случаю.

Очень хорошо относятся к тем детям, которых можно прооперировать, у которых очаговая эпилепсия — удалил очаг, и ребёнок как бы начинает новую жизнь. Дал денег и увидел чудесное исцеление. Никто не хочет даже думать, что есть дети, которые не вылечатся.

У меня с этим каждый раз проблемы. Мне нужно либо сказать правду, либо ничего не говорить. Я всегда говорю, как есть — этот ребёнок выздоровеет, этот — нет, но я вас очень прошу дать денег на обоих, потому что мы не имеем права помогать только тем, у кого потенциал к выздоровлению есть.

У меня тоже иногда возникает, скажем так, искушение помочь ребёнку с большими шансами, но я считаю, что это неправильно. У нас нет никаких хосписов для детей, как российский «Дом с маяком», например, где такому ребёнку обеспечивают помощь. Поэтому я как фонд не имею права разделять детей с потенциалом к выздоровлению от детей, у которых плохой прогноз.

Ещё очень трудно находятся деньги на генетические анализы. Это в сознании спонсора как бы не прямая помощь ребёнку. Многие генетические анализы стоят очень дорого, делать их нужно за рубежом. Но родители должны знать, есть ли у них мутация. Это важно и для лечения ребёнка, и для последующего планирования беременности.

— Государство должно поддерживать фонды? Какие у вас ещё препятствия есть для развития фонда?

— Я считаю, что да — благотворительность нужно пропагандировать на самом высоком уровне. Но в нашей стране благотворительность не развивается из-за некоторой «кустарности» и отсутствия совместных действий по развитию этой культуры.

У нас сейчас сформировался такой тренд на благотворительность в детской онкологии, как кощунственно это ни звучит. Онкологией занимаются много фондов, в том числе под патронажем первой леди, у которой неограниченные финансовые и информационные ресурсы.

Дети с онкологией — очень важно. Проблемы срочные и серьёзные, вопрос жизни и смерти, но это не единственные больные дети в Армении. Многим детям с эпилепсией тоже нельзя ждать, а то последствия будут необратимыми и даже могут привести к летальному исходу.

И так не только при эпилепсии. У нас в «Арабкире» на втором этаже отделение иммунологии и аллергологии. Там лежат дети с первичными, вторичными иммунодефицитами и другими синдромами, которым нужен иммуноглобулин, чтобы выжить. Иммуноглобулин стоит не меньше химиотерапии. И нет ни одного фонда, чтобы им помочь.

Держа в руках кейс ребёнка, которому он поможет деньгами и тот вылечится, и ребёнка, которому нужны те же деньги, чтобы «просто» иметь меньше приступов, спонсор обычно отдаст предпочтение первому случаю.

Если у нас было, грубо говоря, десять спонсоров, то их теперь — два. Люди платят тому, кто в тренде, в надежде получить какие-то привилегии и бонусы. Мы же — фонд, не аффилированный с властью и существуем вне политических изменений. У меня свернулись многие проекты с компаниями, с которыми уже были договорённости, в связи с изменившейся политической ситуацией в стране. Люди говорили: прости, но нужно туда. А что делать тысячам остальных детей?

— Итак, если коротко про главные нужды фонда — это деньги и люди, так? О какой сумме идёт речь и какие специалисты, волонтёры нужны?

— Смотря сколько кейсов дадут нам врачи, и сколько напрямую ко мне обратится. В среднем мои возможности позволяют обработать кейсов на четыре-пять миллионов драм в месяц.

Специалисты нам нужны разные — маркетологи, PR-менеджеры, СММщики, которые предложили бы интересные идеи, писали гранты. А то сейчас я всем занимаюсь одна, кроме бухгалтерии. Скоро 26 марта — Фиолетовый день, международный день по борьбе с эпилепсией, [на который нами] было запланировано множество тематических мероприятий, съёмки в передачах, эфиры, резонансные флешмобы. Но из-за ситуации с коронавирусом мы отменили всё, над чем работали долгие месяцы.

Я — человек, фонтанирующий идеями, но на воплощение всех их меня одной просто не хватает. Нужны люди, которые помогли бы мне реализовать их. В то же время фонд должен иметь стабильные средства, чтобы оплачивать работу этих людей, должен получать гранты, участвовать в международных проектах.

— Было бы здорово, если бы в у нас развилась культура маленьких пожертвований и малых дел. Например, человек каждый месяц перечисляет со своей зарплаты тысячу драм в фонд. Для него сумма небольшая, а фондам — такая важная финансовая стабильность.

— Это очень правильно. Платим же мы эту тысячу драм в армию. И от этого не становимся беднее. Но у нас есть проблемы, например, со способами платежей. В России очень хорошая система платежей онлайн. Там если раз пожертвование фонду, тебе приходит оповещение о том, что можно сделать его систематическим в два клика. У нас же с онлайн-платежами плохо. Мало кто не поленится, пойдёт в банк и сделает взнос. Также у нас нет онлайн платформы [для фандрайзинга]. У многих людей вообще карт нет.

У меня свернулись многие проекты с компаниями, с которыми уже были договорённости, в связи с изменившейся политической ситуацией в стране. Люди говорили: прости, но нужно туда.

— Ещё у нас есть такой комплекс — тысячу драм перечислять стыдно, а больше я не могу. Лучше в стороне останусь.

— Да. Я много-много лет пытаюсь отделить понятие благотворительности от милостыни. Чтобы люди перестали кидать какую-то денежку и ставить галочку у себя в душе, что вот, я сделал богоугодное дело. Чтобы люди давали свою копеечку осознанно. Чтобы погружались, а не откупались.

Ещё почему-то есть такое суеверие, что если я во всё это начну влезать, я это [заболевание] на себя переведу. Этот «дьявол» переселится в моего ребёнка.

— А вот ещё про правильную терминологию. Про такие слова, как «болезнь». Я читала интервью с хирургом-эпилептологом, где журналист спрашивал: «Врождённый ли эпилепсия изъян?». И меня покоробило, что хирург не одёрнул его. Но так ли уж важно зацикливаться на определениях, и как правильно обозначить эпилепсию?

— У меня это противоречие постоянно. Если мы говорим с медицинской точки зрения, то конечно же это болезнь, самая распространённая неврологическая болезнь. Но я часто говорю о том, чтобы к людям с эпилепсией не относились, как к больным, имея в виду как к каким-то ненормальным, неполноценным.

Ещё про слово «страдание». Можно сказать, что люди с эпилепсией страдают. От отношения общества, от жизни в постоянном ожидании приступа. У них портится характер, они становятся тревожными, депрессивными. Мне кажется, вся жизнь у них меняется. Поэтому да, конечно они страдают, как люди с любыми другими хроническими болезнями.

Но с другой стороны такие слова, как «больной», «изъян», «страдание» загоняют ребёнка и взрослого в тупик, отнимают шанс выбраться. Когда мы говорим «больной эпилепсией», мы его как бы приговариваем, не даём ему возможности стать когда-нибудь здоровым в глазах общества. Но в большом количестве случаев он станет. Конечно, это тяжёлый, тернистый путь, но высока вероятность, что он закончится хорошей финишной чертой.

— Про малые дела и про волонтёров. С чем каждый из нас прямо сейчас может помочь? Например, подружиться с мамой, у ребёнка которой тяжёлая форма эпилепсии и раз в неделю вытащить её кофе попить или на маникюр, или в кино — развеяться — это будет хорошая помощь?

— Это будет очень хорошая помощь. Мы часто дарим мамам подарки на праздники, например. Чтобы они почувствовали себя женщинами хотя бы в этот день. Вот салон красоты нам предложил дарить женщинам подарочные сертификаты, чтобы они там сделали укладку, маникюр и не забыли, что они женщины.

Я, правда, не знаю, как физически они всё это успеют. Часто это многодетная семья, где один из детей болен. Но это очень важно — вытащить маму из состояния «дня сурка», чтобы она могла переключиться.

— С родителями детей трудно?

— Родители у нас, естественно, разные. Есть очень благодарные родители. Есть с постоянными претензиями, общение с которыми много энергии забирает.

Большая проблема для фонда то, что родители просят о помощи, но отказываются публиковать фотографии детей. Мы устраиваем праздники, дарим подарки, покупаем лекарства, но как только речь заходит о публикации фотографии ребёнка, нет, не надо, а что скажут люди?

Я много-много лет пытаюсь отделить понятие благотворительности от милостыни.

Я понимаю, что они переживают и помогаю без публикации. Но так часто складывается впечатление, что фонд не работает.

Когда я работаю с постоянными спонсорами, отчётность остаётся между мной и ними. Некоторые хотят остаться анонимными, другие не хотят афишировать сумму. Не знаешь, как себя вести, чтобы было правильно в морально-этическом аспекте. Спонсоры ежемесячно помогают более чем 100 детям, но по их просьбе детали и истории не публикуются.

Часто родителей не устраивают диагнозы наших врачей, и они начинают собирать деньги на то, чтобы уехать лечиться в Германию, например: потому что либо это приговор, либо есть родители, которые хотят, используя болезнь ребёнка, жить в более благополучной стране.

У нас год назад был такой случай. Мы и так постоянно боремся с мошенниками, которые с фотографиями наших детей собирают и присваивают себе деньги на улицах, так ещё мама, которая отказалась от услуг фонда, снимала приступ своего ребёнка, выкладывала в соцсети, собирала «фанатов» и огромные деньги, за которые в принципе не отчитывалась.

— Я помню пресс-конференцию, которую вы организовали с главами других фондов на тему нечестных сборов после этого случая. Вы там ещё в неприятную историю попали.

— Да, мне писали, угрожали «фанаты» этого ребёнка. Даже стыдили, что я не хочу помогать страдающему ребёнку. Девочка на самом деле прошла обследование у всех местных неврологов, у неё обнаружилось серьёзное нарушение метаболизма, для точного выявления [причины] которого нужно было пройти обследование в хорошей французской клинике, которую ей порекомендовали.

Я встретилась с родителями, сказала, что фонд оплатит им обследование, только пусть прекратят собственный непрозрачный и незаконный сбор. Родители имеют право сами делать сборы, если соблюдается ряд условий: есть счёт из клиники за границей на диагностику и лечение, если это невозможно в Армении (с подтверждением этой невозможности), с полной калькуляцией предполагаемых расходов, есть открытый официально счёт в банке на имя одного из родителей, и постоянная отчётность. Но таких случаев у нас нет, я не видела ни одного подобного грамотного сбора, хотя неоднократно родителям, отказавшимся от наших услуг, мы объясняли в деталях как правильно вести сбор.

В случае с девочкой оказалось, что родители своими видео уже собрали в несколько раз больше требуемой суммы, но они не хотят во Францию, а хотят в немецкую клинику, где то же обследование стоило намного дороже. Притом, никаких контактов и счёта от клиники с расчётом предстоящих расходов указать они не могли.

Я рассказала об этом у себя на фейсбучной странице, и посыпались угрозы в адрес меня и моих детей. Для нас это, к сожалению, частая практика, периодически даже заводятся уголовные дела по факту шантажа со стороны мошенников, которые ничем не заканчиваются.

К сожалению, родители, которые предпочитают сами собирать сумму на лечение ребёнка, даже если сами честные, нередко попадают в руки мошенников. По всему городу бродят непонятные девушки со странными пластиковыми ящиками для хранения продуктов и, показывая «страшную» фотографию больного ребёнка, собирают немалые деньги.

Мы, представители официальных фондов, неоднократно взывали к сознанию людей, в том числе на пресс-конференциях и в многочисленных интервью — думать и анализировать прежде, чем кидать деньги в такие ящики и помогать всем родителям без разбору. Но до всех эту информацию довести невозможно. У нас нет карательных мер против [такого] мошенничества. Здесь нужен чёткий контроль со стороны государства, полиции. Он нужен также в плане защиты нас, руководителей и работников фондов.

— Тут также играет роль убеждение, что фонды и НКО существуют для отмывания денег, а мама своему ребёнку плохого не пожелает, мы лучше напрямую ей поможем.

— Мне постоянно приходится выслушивать подобные несправедливые и необоснованные упрёки и испытывать [на себе] степень недоверия к фондам в целом. Благотворительные фонды в Армении лишь в начале своего развития и становления, мы пока пытаемся формировать и развивать культуру благотворительности в стране.

Да, есть фонды, которые работают нечестно или непрозрачно, но не надо на всех вешать этот ярлык. Я отвечаю только за деятельность нашего фонда, работающего исключительно по системе адресных пожертвований, в максимально прозрачном формате.

— У вас часто бывает, что хочется бросить всё к чертям и пожить «обычной жизнью», а нельзя?

— У меня случаются периоды эмоционального выгорания, когда историй намного больше, чем возможностей, и наступает ступор. Я стараюсь о новых проектах думать и о связях, которые нужно развивать, с другой стороны — нужно и какую-то рутинную работу делать.

Есть ещё куча обязанностей по отношению к собственной семье и детям, их никто не отменял. Работа в режиме автопилота и хронический недосып делают своё дело. И в один момент я понимаю, что всё, не могу, один в поле не воин. Тогда хочется убежать, отключиться от всего этого.

— Что помогает справляться?

— Стараюсь работать над собой. Я пришла к выводу, что нужно жить одним днём, мы не знаем, что будет потом. Иногда, когда ты знаешь, это страшно, информация не всегда бывает нужна. Самые счастливые люди — те, которые умеют её игнорировать.

Нельзя всё воспринимать близко к сердцу. Нужно сохранять хладнокровие, чтобы суметь помочь максимально эффективно. Иначе легко перегореть. Я абстрагироваться не умею, но стараюсь как-то держать равновесие в плане эмоций. Когда мне говорят, что я делаю благородное дело, я отвечаю, что это дело помогает мне выживать. Да, оно само создаёт кучу поводов для депрессии, перегорания. У меня часто такое ощущение, что я бьюсь в запертые двери.

Потом, хоп, какая-то дверь открывается, что-то получается. И тогда у меня просто крылья вырастают, я понимаю, что не просто так здесь живу, что я кому-то принесла пользу. Мне кажется, умение и желание человека делать добро — это не благородство, это абсолютно необходимая потребность чувствовать себя полезным. Когда ты понимаешь, что у тебя есть миссия, которую ты считаешь важной, становится легче жить.

Спасибо, что прочитали до конца!

«Дорога жизни» — единственный в Армении благотворительный фонд, помогающий детям с эпилепсией и другими неврологическими заболеваниями. Вы можете связаться с фондом и оказать ему помощь на странице фонда в Facebook. Ваша поддержка даст «Дороге жизни» возможность оплачивать лекарства и диагностику детей, которые в этом нуждаются.

Создание этой статьи было поддержано программой развития гражданского общества Армении НКО NESEHNUTÍ (Программа TRANSITION МИД Чехии)

Станьте Патроном

Мы создаём сообщество неравнодушных, свободных и непредвзятых людей. Если вы хотите поддержать нашу работу по разбору глубоких социальных проблем при помощи личных историй простых людей, самый лучший способ это сделать — стать нашим Патроном.

Текст закончен, история продолжается

Наша миссия — оказывать позитивное влияние на общество, ломая табу и свободно обсуждая такие важные темы, как насилие, бедность, дискриминация, родительская и врачебная этика — и так далее.

Рассказанные здесь истории всегда будут оставаться честными и непредвзятыми — в том числе благодаря нашим Патронам. Вы тоже можете присоединиться, нажав на кнопку и выбрав уровень поддержки. Спасибо!